こんにちは リンドウです。遠距離介護だった一人暮らしの実母(愛称モモ)の50年以上住んだ実家を処分し、同居しました。日々の介護や生活で役に立ったことを書いています。モモは、支援2(心疾患あり)です。階段は補助あり、両耳は補聴器です。生活で気が付いたことを雑記しています。

モモとの日常会話の中で、「うまく伝わらない…」「何度も聞き返されてしまう…」と感じたことはしょっちゅうあります。聴こえないわけではなく、特に音が混ざるような場所では大声で話しても聞き取りできなかったということも。そんな時はちょっとした工夫をしながら話をしています。もちろん補聴器もつかっています。

加齢性難聴(聞こえにくさ)は、高い周波数の音を聞き取りにくくなる傾向があります。低音域も徐々に低下していくことがあります。コミュニケーションが取りにくくなり、認知機能の低下やうつにつながるリスクが高まると言われています。

高齢者はどう聴こえるの?

MY介護の広場のサイトに、こんな感じで聴こえているのだと、音声サンプルを再生してみて、これは雑音に近いと唖然としました。一度は試してみて下さい。

MY介護の広場

高齢者の聞こえ方 こちら

話し方ひとつで、聞こえ方はこんなに変わる!

モモはニコンの補聴器を利用しています

モモの補聴器は、両耳にしています。最初は違和感があったようですが、日々付けることによって、慣れていくそうです。補聴器、集音器は、利用者ごとに使いやすさが異なります。親の

日本メーカーのニコンの補聴器ism https://www.nikon-essilor.co.jp/ism

デーサービスと外に出るときにしてるわ

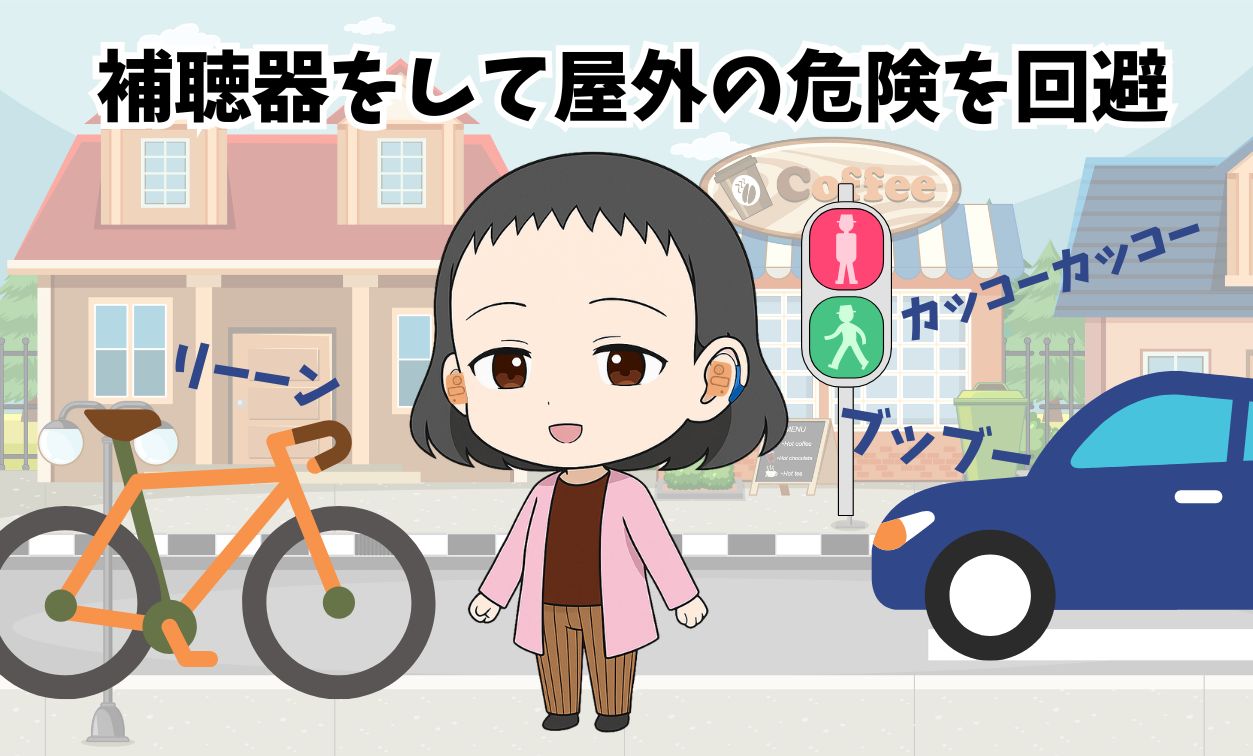

歩行の危険を回避するために、補聴器をつけよう

コミュニケーションのため補聴器をつけることも大事ですが、屋外で歩行の際の危険回避のために、外に出る場合は必ず補聴器をつけるようにしています。一人で歩く事は少なくなりましたが、それでも車や自転車、歩行車信号、緊急車両など自分で音がわかるようにしておきたいです。

声の大きさより「はっきりと」が大切

同居を始めて補聴器がなかった時は、モモとの会話はとにかく大声で何度でも繰り返すという感じでした。こちらが怒っているような感覚になり、必要な会話しかしなくなりました。これではいけないと反省し。補聴器を買って慣れてもらい以下の事を心がけるようにしました。

「大きめの声+はっきり・ていねい+最後までしっかり発音」

発音練習で口周りの筋肉を鍛えちゃおう。パタカラ体操、あいうべ体操がいいよ。

ゆっくり話すと、伝わる力が倍増

急いで早口で話したらダメ。焦らず、普段の1.5倍くらいのペースで話しています。

相手の正面に立ち、顔を見せて話す

耳が遠くても、表情や口の動き、ジェスチャーから言葉を読み取れる方も多いです。出来るだけ、横や後ろからではなく、正面でアイコンタクトをとりながら話すのがいいです。

手ぶりや筆談で、メモ帳とペンをいつも近くに

あまり大声をだせないときやどうしても意味が伝わらないときは、ジェスチャーやメモを使っています。重要なことは、メモをカレンダーに貼ります。スマートフォンのメモ機能で文字を大きく表示して見せるのもおすすめです。

補聴器を使ってなかった、電源切れ

補聴器が入っていなかったり、電池が切れているなどもよくある話です。「ちゃんとつけてる?」とジェスチャーで確認することも大事です。

モモの使っている補聴器は、電池切れのときピーピーと音が発生するので、周りもわかります。

まとめ

聞こえづらさは本人にとってもストレスになります。認知機能の衰えに繰り返し話す側もイライラすることがあるかもしれません。人と話すのが億劫になり、孤立感、疎外感、うつや認知症につながらないように、気を付けたいと思います。「ゆっくりで大丈夫」「大事なことだから、メモをするね」と、気持ちに余裕を持つことで、関係性もぐっと良くなります。

お読みいただき、有難うございました。