こんにちは リンドウです。遠距離介護だった一人暮らしの実母(愛称モモ)の50年以上住んだ実家を処分し、同居しました。日々の介護や生活で役に立ったことを書いています。モモは、支援2(心疾患あり)です。階段は補助、両耳は補聴器です。生活で気が付いたことを雑記しています。

ある夜中のことトイレに入ると、便器より汚水があふれて床が濡れている状態だった。尿取りパットと思われる異物が底にぴったりとはまった状態だった。トイレが使えない状況になってしまった。業者を呼ぶか悩んだが、(夜中も対応する)、なんとか自分で取れないか。その時の対応を書いてみた。

パット、おむつ、ナプキンなどに使われている、高分子吸水材は水分を含むとゼリー状に膨らむ性質がある。そのため便器の水のなかでぱんぱんに膨らみ、排水口をふさいでしまう。この場合、自然に治る事はほぼなく、速やかに 排水菅に流すのではなく取り除く事が必要だ。

してはいけないこと 圧力をかけて流すこと

尿取りパットを圧力をかけて流すのはNG!

ラバーカップ(スッポン)は使わない。

水は流さない。

ワイヤーブラシは使わない。

真空ポンプは、おむつや尿取りパットの詰まりは直せない。

詰まりをそのままにしない。

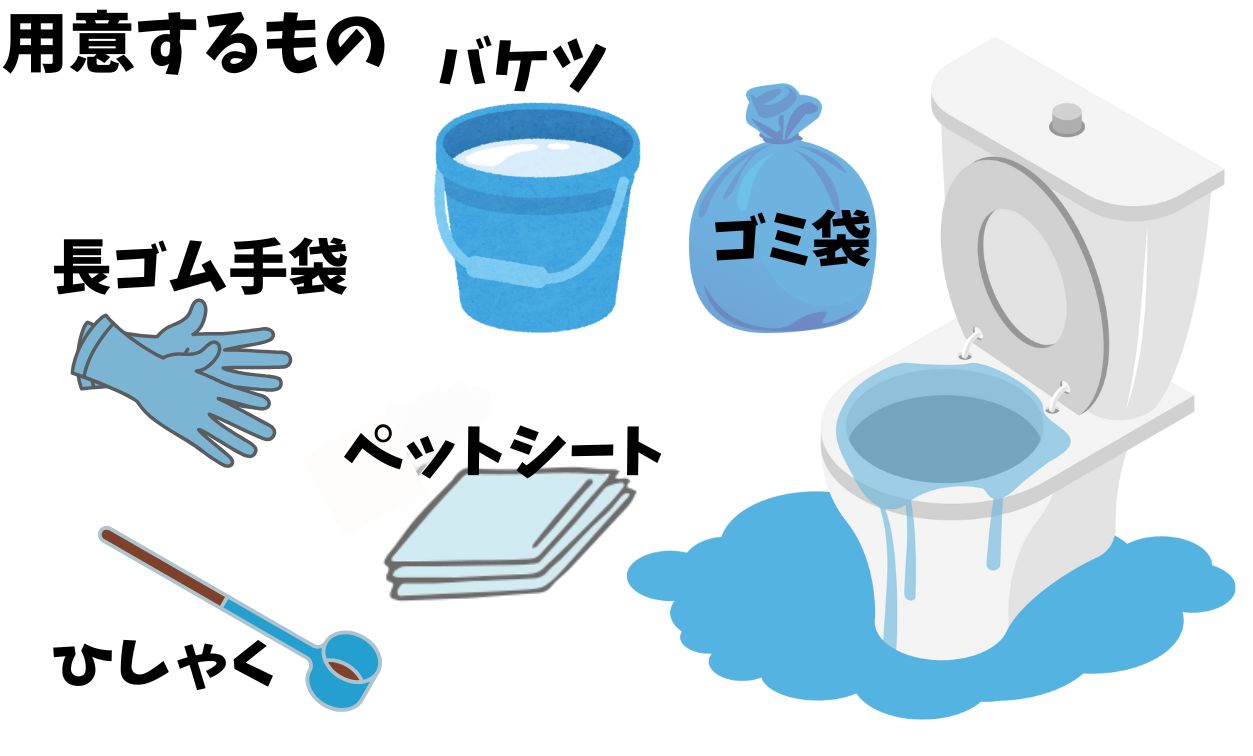

用意したいアイテム

床の汚水を吸い取る

ごみ袋、汚水を吸い込ませるシート、新聞紙など

ゴム手袋を装着し、床の汚水をペットシートなどに吸い込ませる。そのまま捨てることができる。

トイレ内の汚水を出来る限り汲み取る

ゴム手袋、蓋付きバケツ、ひしゃく、不要なおたまなど

ゴム手袋は、全長が長いほうがよい。ひしゃく、長柄手桶等で、汚水を汲み取れるまで汲み取る。絶対に水は流してはいけない。水が残っていると、膨張した尿取りパットにさらに圧力がかかり取り出しにくくなる。蓋付きのバケツなら、汚水を捨てる時の移動にも少し安心だ。

手でつかむ(パットが見えていたら)

便器に手を入れるのは勇気がいるが、一番手が良い。その際、指を広げパット全体を包むようにつかみ、押し込まずに少しだけ左右に振ってみる。徐々に取り出す。水が跳ねないように注意深く取り出す。今回は、この段階で取り出すことができた。その後、流れるかを確認。バケツの汚水を流し、使った道具は消毒した。

手首を伸ばしてつかめないか(パットが見えていない)

少しだけ奥に手を伸ばし、つかめる範囲にパットがあれば、ゆっくりと取り出す。

業者を呼ぶ

どうしても取れない場合は、業者をよんで作業してもらう。その間、トイレが使えない場合は、ビニール袋にペットシートを敷きようを足すしかない。隣近所にトイレを使わせていただく。

防災対策として、トイレを非常用トイレ、簡易・携帯トイレは用意しておくべきだろう。

今後の対策

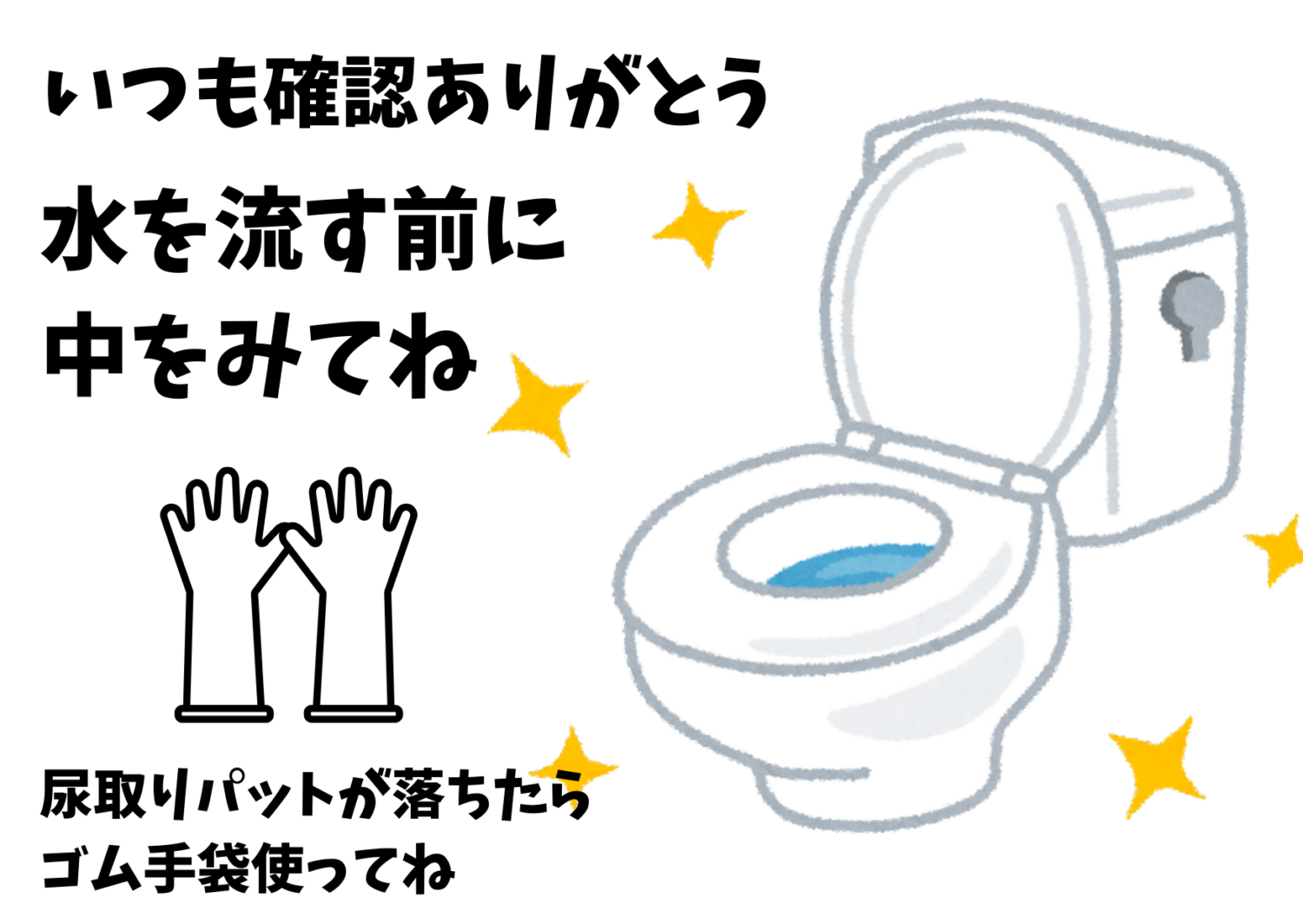

- 水を流す前に、尿取りパットが落ちてないか確認するように、紙を貼る。

- リハビリパンツに尿取りパットを重ねているが、パットは辞めてパンツ単体で使用してもらう。

- どうしても確認ができない場合は、トイレの水は流れないようにしておき、家族が流す。(難しい)

トイレにはる注意書きを作ってみた。

トイレの詰まりに用意しておきたいもの

- ごみ袋・ビニール袋(尿取りパットやペットシート入れ)地域ごとの捨て方に従う

- 蓋付きバケツ(汚水を溜める用 移動時に)

- ペットシーツ(床の汚水を素早く吸い取る 防災用トイレにも活躍する 厚型のレギュラーサイズが良い)

- ひしゃく(汚水を救い上げる用 100均で十分)

- ビニール手袋(腕までの全長が長い ロングがおすすめ)

- 防災用トイレ

防災備品で用意しておきたい品でもあるので、揃えてみてはいかがでしょうか。

ここまでお読みいただき、有難うございました。参考にアイテムを載せておきます。